БЛАВАТСКАЯ: НЕДООБЛАСКАННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

Пламенный философ истового христианства Владимир Соловьев обвинял:

– В теософии г-жи Блаватской мы видим шарлатанскую попытку приспособить буддизм к мистическим и метафизическим потребностям полуобразованного европейского общества.

Обеспокоившись близостью императрицы Марии Федоровны… к лондонскому Теософскому обществу, ИНОЙ РОССИЙСКИЙ религиозный писатель, адепт церковного православия С.А.Нилус объявил ее… исчадием ада.

Многие за глаза называли писательницу-путешественницу… ведуньей, продавшей душу дьяволу, а прискорбное меньшинство воспевало СФИНКСА XIX столетия – за непоколебимое стремление сблизить культуры Запада и Востока.

Что-то в ней было от великих мистиков и учителей. По свидетельству очевидцев, Елена Петровна Блаватская владела экстрасенсорной перцепцией. В наглухо запертых комнатах она материализовывала шаровые шары, выводила из строя любые электроприборы, не касаясь их, а еще – читала письма в нераспечатанных конвертах, вызывала мелодические переливы сродни звону хрустальных колокольчиков, насмерть сражала глубинной эрудицией и т.д.

Мне кажется, всех по обыкновению рассудил Махатма Ганди, заметив:

– Я почитал бы за честь поцеловать край одежд мадам Блаватской.

Примерно также полагали и творческое наследие великой Праматери ценили Альберт Эйнштейн и Томас Эдисон, Джавахарлал Неру и Индира Ганди, Герман Гессе и Джек Лондон, Герберт Уэллс и Иван Ефремов, Константин Циолковский и Владимир Вернадский, Александр Скрябин и Микалоюс Чюрлёнис, чета Рерихов и чета Волошиных, Поль Гоген и Василий Кандинский.

– Кто вы, мадам Блаватская? – спросим и мы, вслед за популярным документальным фильмом режиссера Каринэ Диланян (1991).

***

В ночь на (31 июля) 12 августа 1831 г.Екатеринослав (ныне – Днепропетровск) в доме своих любимых бабушки и дедушки из знатной фамилии Фадеевых родилась Елена Петровна БЛАВАТСКАЯ (в девичестве – Ган), основательница всемирно известного Теософского общества, автор знаменитой двухтомной “Тайной доктрины”, втиснутой в две тысячи страниц убористого текста.

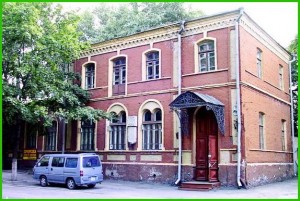

В мир будущая писательница пришла в приземистом двухэтажном особнячке на высоком цоколе с одноэтажным крылом-пристройкой, стоявшем на ул.Петербургской, 11 (нынче – ул. Лениградская). В ту ночь в доме с окнами на все четыре стороны света и большим садом вокруг так и горел до утра Свет.

В день рождения Ляли ее отец, офицер конной артиллерийской батареи Петр Алексеевич Ган, находился в военном походе на мятежную Польшу и домой вернулся, когда дочурке исполнилось полгода. В усадьбе Фадеевых, что вместе с ул. Дворянской (ныне – Плеханова) в тот период считалась аристократическим районом столицы Приднепровья, старшую дочь и крестили.

За полтора десятка лет, когда в 1815 в Екатеринослав был назначен на службу в Новороссийскую контору Опекунства иностранных поселенцев младшим товарищем главного судьи дворянин Андрей Михайлович Фадеева (1790-1867), их фамилия здесь обстоятельно обжилась.

Любопытно то, что Фадеевы приехали в Екатеринослав из местечка Ржищев Киевской губернии (!!!!), но вопрос украинских корней Блаватской еще ждет своих пытливых исследователей.

***

Не сказать о её старинном роде, значит, упустить детали и аллюзии.

Во времена Екатерины II прадед Е.П.Блаватской, князь Павел Васильевич Долгорукий служил генерал-майором от инфантерии и был сотоварищем М.И.Кутузова. Да-да, именно того самого.

Дед – коллежский советник Андрей Михайлович Фадеев считался образцом честного, порядочного и преданного делу чиновника. Какие бы посты он не занимал, на каком поприще многолетне не служил, а обогатиться себе не позволил. Скромную, строгую, размеренную жизнь, почти аскетическую, он особо ценил.

Бабушка по матери – княжна Елена Павловна Долгорукая-Фадеева, владевшая пятью языками, прекрасно рисовавшая и музицировавшая, считалась душой семьи, как бы сейчас сказали, – геном. Кроме тяги к прекрасному и возвышенному у нее с детства проявились таланты к естественным наукам: геология, ботаника, зоология, археология и нумизматика. Елена Павловна принадлежала к одному из самых древних родов Киевской Руси, восходящих к Рюрику, что свою линию вел от самого Св. князя Михаила Черниговского, замученного в Золотой Орде за отказ поклониться языческим идолам. Именно его потомок, получивший прозвище Долгорукий, стал зачинателем династии Долгоруких, среди которых были известные русские полководцы, государственные деятели и писатели. Останки одного из них, князя Юрия Долгорукого, основателя Москвы, до сих пор хранятся в мраморном саркофаге в Церкви Спаса Преображения на Берестове, что с XII в. стала в Киеве (ул. Мазепы, 15) усыпальницей рода Мономаховичей.

Мать будущей исследовательницы человеческого духа, Елену Андреевну Ган, скупой на комплименты Виссарион Белинский называл “русской Жорж Санд”. Подолгу засиживаясь за зеленой коленкоровой перегородкой, что называлась маминым кабинетом, к 28 годам она написала девять романов. Близкие умоляли Елену Андреевну бросить писать, поберечь здоровье, на что она отвечала:

– Какими бы ни были жертвы, я хочу, чтобы дети мои были хорошо, то есть фундаментально хорошо образованы. Но средств, кроме пера моего – у меня нет!

Туберкулезу плевать на сантименты. 24 июня 1842 г. в Одессе писательницу Е.А.Ган похоронили на городском кладбище.

На белой стеле, обвитой мраморной розой, высекли надпись:

– Сила души убила жизнь.

Так в 11 лет Ляля осиротела и воспитывалась вместе с сестрами и братом (Екатерина, Ростислав и Надежда) в семье Фадеевых, у бабушки и дедушки.

Вот какой бэкграунд был у мадам Блаватской. Если уж совсем – коротко.

***

В детстве Елена Ган страдала лунатизмом: девочка вставала во сне и, не просыпаясь, с широко открытыми глазами, рассказывала сказки, произносила целые связанные речи или пела в сомнамбулическом трансе.

Иногда в своих потусторонних путешествиях Ляля уходила далеко от дома.

Как-то раз после долгих поисков ребенка обнаружили в пещере, где маленькая странница любознательно общалась с духами. Чаще всего, со слов крохи, у них возникал контакт с неким величественным индусом в белом тюрбане, которого дитя назвало Хранителем.

Забегая наперед, скажу: в 1875 г. в Нью-Йорке вместе с полковником Генри С.Олкоттом и адвокатом Уильямом К.Джаджем она основала Теософское общество, которое стало изучать все без исключения философские и религиозные учения. Своей целью они видели: выявить именно те истины, которые помогут раскрыть сверхчувственные силы человека, постичь таинственные явления в природе. Главную социальную цель Теософского общества, штаб-квартира которого 19 декабря 1882 г. переехала в г.Адьяр, около Мадраса, Индия, сформулировало их совместное программное заявление:

– Образовать ядро Всемирного Братства без различия расы, цвета кожи, пола, касты и вероисповедания».

Уже тогда Елена Петровна Блаватская объявила себя избранницей “Великого Духовного Начала” и последовательницей (чела) братства тибетских махатм. Именно их Праматерь указала в качестве “хранителей сокровенных знаний”.

В 1848 г. в Тифлисе (Тбилиси) 18-летняя Елена Ган дала согласие на брак и фиктивно вышла замуж за вице-губернатора Эривани (Еревана), 60-летнего генерала Н.В.Блаватского. Во имя всех святых, какая любовь! Как можно скорее хотелось обрести самостоятельность. Спустя несколько месяцев она тайком, без объяснений бросила мужа и в трюме английского торгового парусника, который из порта Поти шел в Стамбул, покинула Россию.

Быстро пролетело время. Невероятное духовное переживание случилось с Еленой Блаватской в лондонском Гайд-парке (31 июля) 12 августа 1851 г. В день ее рождения, как утверждала сама именинница, братство тибетских махатм послало ей сигнал. Тогда она впервые лично встретилась с индусом-раджпуром Эль Морией, которого до этого не раз видела в своих снах.

Вдова шведского посла в Лондоне, графиня Констанс Вахтмейстер поведала подробности того знаменательного разговора. Улыбаясь, Эль Мория молвил:

– Требуется Ваше личное участие в миссии, которую я собираюсь начать. Вы готовы?

– Да, Учитель.

– Но вам придётся провести три года в Тибете, чтобы подготовиться.

– Хорошо, гуру.

– Этот путь тяжел и тернист.

– У меня найдутся силы, – ответила 21-летняя Елена Блаватская.

Понятно, что спустя десятилетия все можно линейно упростить: по мнению Кеннета Джонсона, на ранние представления Блаватской о Эль Мории и других её оккультных учителях повлияло… франкмасонство.

Махатма Мория, учитель Великого Белого Братства не обманул. В течение последующих двадцати лет ей довелось поскитаться по миру, дабы собственными глазами увидеть и сердцем познать Северную и Южную Америку, Северную Африку (Египет), Японию, Китай, Малую Азию (Сирия), Индию. Странница прилежно изучала историю, культуру, философию, религию местных народов. На жизнь она зарабатывала тем, что давала фортепианные концерты, выставляла на аукционы картины, продавала чернила, торговала искусственными цветами.

37-летняя Елена Петровна Блаватская даже воевала в отрядах Гарибальди, северо-восточнее Рима. 3 ноября 1867 г. близ Ментаны (Италия), в кровавом бою, украинской сестре милосердия ударами сабли в двух местах сломали левую руку, прострелили из мушкета правое плечо и ногу. До конца жизни у нее остался рубец у самого сердца от раны, нанесенной стилетом.

***

Есть очень скупые, но крайне интересны упоминания в различных источниках, что в 1864 г. Е.П.Блаватская посещала и какое-то время жила в Киеве. К сожалению, этот период жизни украинки вовсе не исследован: неясно даже, зачем Елена Петровна приезжала в Украину и где останавливалась. Но именно из Киева в 1864 г. Праматерь отправилась в Индию и наконец достигла своей цели, посетив ашрам Учителя Эль Мории. Хотя до этого все попытки оказались тщетными.

В следующий раз в Украину она заехала в 1867 г., когда путешественница, никого не извещая, нагрянула в Киев. В Киевском оперном театре как раз выступал оперный певец Агарди Митрович, ее самый преданный друг с 1850 г. Вот интересное место о наших, украинских корнях великой Блаватской.

В письме к князю А.М. Дондукову-Корсакову она писала:

– С 1865 по 1868 год, когда все думали, что я в Италии или где-нибудь еще, я побывала в Египте, откуда должна была отправиться в Индию, но отказалась. Именно тогда я вернулась в Россию вопреки советам Учителя, желавшего, чтобы я вернулась в ламаистский монастырь Топ-Линг за Гималаями, где я так хорошо себя чувствовала. Знаете, я вернулась, изменив маршрут, влекомая желанием вновь увидеть… Нет, простите, но я, видимо, не в силах это выговорить, – увидеть СВОЮ РОДНУЮ СТРАНУ, и приехала в Киев, где потеряла все, что мне было дороже всего на свете и чуть не лишилась рассудка.

Это – чистая правда. В Киеве умер Юрий, малыш, усыновленный Е.П.Блаватской в 1858 г. Кроху она любила больше всего на свете. Цитирую дальше:

– …ребенок умер, и так как у меня не было никакого документа, и мне не хотелось давать свое имя, чтобы не питать сплетни, Митрович взял все на себя и в 1867 г. в каком-то маленьком городке Южной России похоронил ребенка аристократического Барона “под своим именем”.

(Согласно другому источнику, в текст закралась ошибка памяти Праматери – малыш умер 15 июля 1873 г., тогда как усыновительница 7 июля только приплыла в Нью-Йорк)

В последний раз Елена Петровна приезжала и в Украину, и в Российскую Империю в мае 1872 г., когда спустя восемнадцать месяцев она появилась в Одессе. То был – снова: непростой – период в ее жизни. Очередным письмом Учитель требовал вернуться, дабы продолжать миссию. А всеми силами Е.П.Блаватская желала остаться на родине. Полгода она прожила у тетки, генеральши Витте, на Полицейской улице, дом Гааза, № 36. К сожалению, здание не сохранилось.

Примечательно, что ни у какого мужчины она не сидела содержанкой на шее, денег из-за границы не клянчила, а на жизнь снова зарабатывала– своими умениями. Так в “Одесском листке объявлений” 12 сентября 1872 г. появилась рекламное объявление: “Чернило химика Себир и Ко”. На самом деле это была Елена Петровна (!), которая по старой памяти открыла в том же доме, где и жила, мануфактурку и магазин чернил на имя.. г-жи Себир, своей приятельницы по Каиру, с которой она вернулась в Одессу.

Спустя месяц украинская Праматерь открыла в Одессе и магазин по продаже цветов.

Соучредитель Теософского общества, полковник Генри С.Олкотт признался, что под именем загадочной Лауры в 1872-1873 г. госпожа Блаватская успешно играла фортепианные концерты в России.

Видать, ни одно из занятий не приносило достойных средств.

26 декабря 1872 г. Елена Петровна написала письмо шефу жандармов III Отделения, которым предлагала услуги, закончив послание словами:

– …у меня довольно таланту, чтобы быть полезной родине.

Запрос остается без ответа. Родине она была безразлична.

Тот период запечатлела Вера Петровна Желиховская, младшая сестра путешественницы:

– В начале 1870-х годов г-жа Блаватская побывала еще раз на юге России и окончательно рассталась с родиной, где несмотря на разнообразие талантов “из ряда вон”, она не могла найти им применения. А область русской журналистики сделалась ей доступной лишь тогда, когда о ней заговорила пресса Старого и Нового света.

***

Дальше всё было по типичной схеме вынужденных изгоев, отторгнутых родиной.

Она искала пути Домой, а оказалась везде кроме Отчизны.

В 1875 г. в США с двумя местными партнерами украинка основала Теософское общество, провозгласившее целью восстановить утраченное современностью знание скрытых сил природы, понимание единого источника происхождения вселенной и человечества, древних религиозных и философских доктрин, чтобы хоть таким путем достичь братства всех народов. Международное теософское общество сегодня насчитывает 300 отделений во всем мире, не считая множества иных объединений, возникших и возникающих на его базе.

8 июля 1878 г. Е.П.Блаватская стала ПЕРВОЙ РУССКОЙ (УКРАИНСКОЙ) ЖЕНЩИНОЙ, принявшей американское гражданство. Событие получило самую широкую огласку на страницах мировой прессы. Талантливая писательница, публицистка, художница, музыкант – она вошла в мировую историю как выдающийся знаток древних религиозных, философских и эзотерических учений, исследователь, одаренный и уникальный человек. Свои открытия Е.П.Блаватская совершила на стыке науки, религии и философии. В них мудрость древних знаний соединена с современными ей научными исследованиями и смелыми научными прогнозами перспектив развития человечества.

Елена Петровна Блаватская как-то призналась:

– Я чувствовала странную двойственность. Несколько раз в день я ощущала, что во мне существует кто-то совершенно независимо от меня. Я никогда не теряю сознание своей индивидуальности и чувствую, что сама храню молчание, а моим языком говорит внутренний гость. К примеру, я знаю, что никогда не была в местах, описанных моим вторым “Я”, но этот второй не лжет, рассказывая о местах и предметах, мне незнакомых, потому что он видел и хорошо их знает.

Что-то сродни глобального покаяния и печального укора потомкам оставила Елена Ивановна Рерих:

– Елена Петровна Блаватская была великомученицей в полном значении того слова. Зависть, клевета, преследования невежества убили ее. Я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем соотечественницы. Верю, что в будущей России (читай: Украина – Авт.) имя ее будет поставлено на должную высоту почитания. Блаватская – истинно наша национальная гордость… Вечная слава ей.

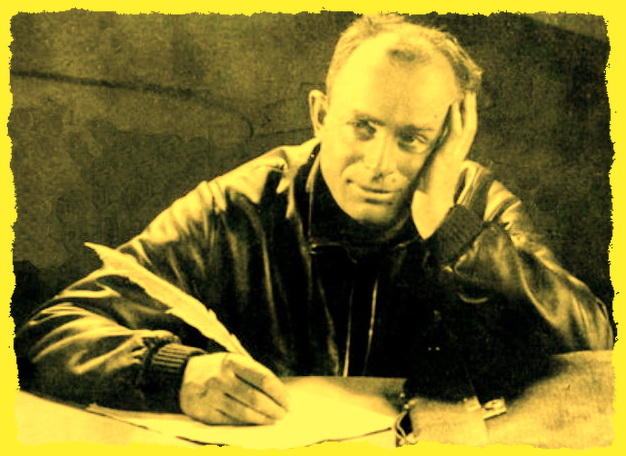

Фото (сверху): недообласканная Украиной национальная гордость;

(снизу): дом в Днепропетровске, где родилась та, чей край одежд почитал бы за честь поцеловать Махатма Ганди.